Keetje trottin

Keetje trottin, c’est la fraîcheur du regard d’une petite femme en devenir qui laisse une lueur d’espoir dans ce monde souvent fait de misère pour les petites gens de cette époque.

Trier par

Keetje trottin, c’est la fraîcheur du regard d’une petite femme en devenir qui laisse une lueur d’espoir dans ce monde souvent fait de misère pour les petites gens de cette époque.

Dans ce roman qui relate son enfance dans un quartier pauvre d’une commune de Vénétie, Francis Tessa évoque avec douceur et un brin de nostalgie les petits plaisirs de la vie quotidienne au-delà de la pauvreté et des bouleversements de l’époque.

Guldentop est le récit, capricieux et plein de charme, d’une initiation : celle d’un regard exercé à voir la part mystérieuse des choses.

Aux amours tumultueuses se mêle l’évocation de l’enfance heureuse d’une petite fille au coeur d’un jardin-roi, au milieu des parfums de l’étang, des saveurs et des sensations.

Un matin de 1978, celle qui fut cette enfant se penche sur le parcours absurde et nécessaire qui conduisit un homme et une femme à lui donner le jour et mène à bien l’insolite biographie de ce qu’elle appelle son « avant-vie », éclairée de plein fouet par le spectre effrayant du mariage.

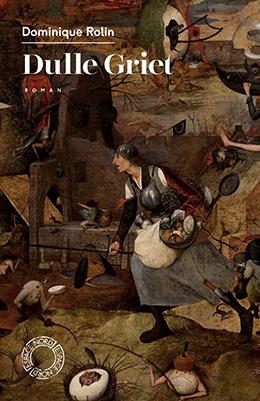

Dominique Rolin se fait l’ordonnatrice d’une orgie où morts et vivants, parents et enfants accomplissent les échanges qu’ils ont toujours refoulés.

Quelque part au milieu des champs de betteraves, un lugubre pensionnat catholique qui ressemble plus à un lieu de perversion que d’apprentissage. L’oppression qui y règne semble avoir dévoyé ses membres : le supérieur se livre à de sanglantes orgies nocturnes dans le poulailler, les religieux abandonnent leurs pensionnaires dans les manifestations meurtrières de la Question royale.

L’Herbe à brûler suit l’itinéraire peu banal d’un jeune Wallon qui abandonne la prêtrise et la vocation pour partir au Brésil. Son esprit comme son corps s’y laissent séduire par la sensualité du carnaval et l’idéal de la Révolution. Presque malgré lui, il se trouve partout mêlé à toutes les querelles, des manifestations qui aboutissent à la scission de l’Université de Louvain aux attentats pour renverser la dictature militaire.

L’eau et la boue s’insinuent partout.Le feu des bombardements met en panique les villageois. Les pères se dérobent et les mères deviennent tyranniques. Malgré la guerre et les inondations, il y a l’irrépressible amitié de deux garçons que rien ne semble pouvoir séparer, pas même la mère possessive du narrateur.

Quand ? Entre 1973 et 1986. Où ? À Grâce-Hollogne. Qui ? Mamy, « Grand-Popa », leur fille Ginette, le petit Frédéric qui vient de lui naître, sans oublier l’inénarrable caniche Boy. Quoi ? Le quotidien, mené au rythme des petites gens qui peuplent l’interminable rue de Ruy ; le quotidien, c’est-à-dire l’éternité, quand on est enfant unique…

Edgard, physicien reconnu, propose à une jeune journaliste d’écrire un ouvrage de vulgarisation. Rapidement, la discussion scientifique se mue en une longue confidence à bâtons rompus.

Bien qu’ayant à sacrifier une partie d’elle-même, Keetje se sent profondément différente de ses parents. Son père, alcoolique, travaille de moins en moins et disparaît pendant des périodes toujours plus longues. Sa mère continue à conduire le ménage d’une main de fer et lui impose régulièrement de ramener de l’argent, quoi qu’il en coûte. Ses frères et soeurs doivent aussi trouver des tâches, ingrates, parfois dangereuses. Au milieu d’un monde surdéterminé, Keetje lit, s’évade, s’individualise.

Dans ce roman autobiographique, Neef Doff raconte l’histoire de Keetje, petite hollandaise née à la fin du XXe siècle, qui fera l’expérience de la misère dès son enfance. Elle raconte, avec simplicité et violence ces dures années, le froid extrême, les expulsions, les puces, l’exclusion, et finalement la prostitution.

À Malaise, petit village de la région flamande à majorité francophone, Papin, perturbé par les cris prophétiques d’un «Zoiseau railleur», est pris d’une sensation de vide existentiel. Il se lance alors dans la confession de l’histoire de sa vie de petit brabançon. Avec un regard décalé sur les mœurs et évènements de l’époque, il nous emmène dans l’histoire du XXe siècle belge.

Dolfi n’a que trois ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que ses parents le cachent dans une famille flamande avant d’être déportés et de périr à Auschwitz. Dans ce récit autobiographique, Adolphe Nysenholc nous raconte son enfance juive, son destin pendant et après la guerre, jusqu’au seuil de son adolescence.